Lo peor de ser un coleccionista de arte es guardar las piezas, porque por muy ordenadamente que creas que las has almacenado luego no te acuerdas de dónde están, y las echas de menos y te desesperas porque no las encuentras cuando quieres volver a verlas o enseñárselas a los amigos que vienen a verte.

Lo mejor de ser un coleccionista de arte es que te sientes como un cazador, que viaja en busca de nuevas piezas que cobrar, en mi caso no de grandes piezas, sino de obras de reducidas dimensiones que puedo trasladar en mi maleta, o incluso en los bolsillos; o sea, que no abato grandes mamíferos para colgar sus cabezas en la pared, sino delicadas mariposas que pinchar en vitrinas y cajas de cristal.

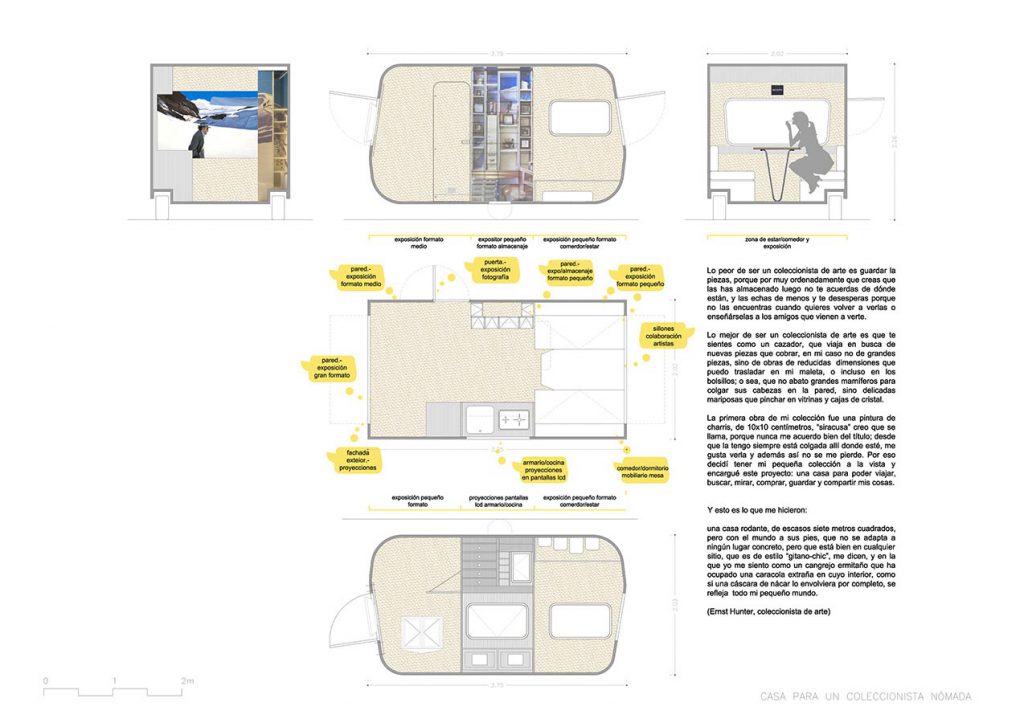

La primera obra de mi colección fue una pintura de charris, de 10×10 centímetros, “siracusa” creo que se llama, porque nunca me acuerdo bien del título; desde que la tengo siempre está colgada allí donde esté, me gusta verla y además así no se me pierde. Por eso decidí tener mi pequeña colección a la vista y encargué este proyecto: una casa para poder viajar, buscar, mirar, comprar, guardar y compartir mis cosas.

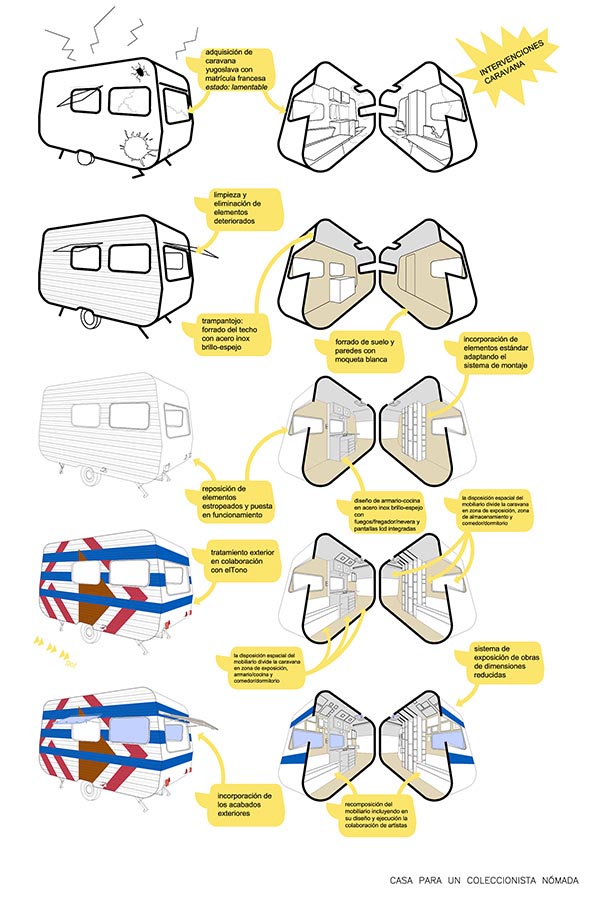

Y esto es lo que me hicieron:

Una casa rodante, de escasos siete metros cuadrados, pero con el mundo a sus pies, que no se adapta a ningún lugar concreto, pero que está bien en cualquier sitio, que es de estilo “gitano-chic”, me dicen, y en la que yo me siento como un cangrejo ermitaño que ha ocupado una caracola extraña en cuyo interior, como si una cáscara de nácar lo envolviera por completo, se refleja todo mi pequeño mundo.

(Ernst Hunter, coleccionista de arte)